令和6年6月から始まる定額減税について経営者が知っておくこと

令和6年(2024年)6月から、1人あたり4万円の減税がはじまります。

- どんな仕組みなのか。

- 事業をやっていくうえで知っておくべきこと。

これらについて解説します。

定額減税とは

定額減税とは、令和6年(2024年)6月以降にはらう個人の税金が1人あたり4万円すくなくなる減税をいいます。

最近いろいろなところで値上げが続いていますが、給与がそれに見合って増えていないかたもいる。

なので個人の財布がキツくなる……

これを緩和するためにおこなわれる減税なのです。

そのため、「お金に困ってはいないだろう」と思われるくらい所得があるかたや物価高の影響がない外国に住んでいるかたは対象にはなりません。

対象になるのは、次のかたです。

- 令和6年の所得が1,805万円以下のかた

- 日本に住んでいるかた(居住者)

※ 収入が役員報酬(給与をふくむ)だけの場合、年収2,000万円以下なら対象になります。

また、減税されるのは、個人の税金である所得税と住民税です。

この2つをあわせて1人あたり4万円が減税されるのですが、その内訳は次のとおりです。

- 所得税……3万円

- 住民税……1万円

もし家族がいるなら、その人数におうじて減税される金額はふえていきます。

1人あたり4万円。

たとえば「夫婦+こども1人」なら、減税は合計で「4万円×3人分=12万円」となり、その内訳は次のようになります。

- 所得税……3万円×3人分=9万円

- 住民税……1万円×3人分=3万円

ただし、家族についても減税をうけるには次の条件があります。

- その家族の所得が48万円以下であること

- その家族が居住者であること

※ その家族の収入がパートなど給与だけの場合、年収103万円以下なら対象になります。

なお、家族については「扶養控除の対象になるかた」と「定額減税をうけられるかた」は一致しないときがあります。

16才未満だと扶養控除の対象にはなりませんが、定額減税はうけられるのです。

また、配偶者が事業専従者の場合は、配偶者控除等とおなじように定額減税もうけることができません。

これが定額減税の基本的な仕組みですが、引きつづき経営者が知っておくべきことについて解説します。

定額減税について経営者が知っておくこと

定額減税について経営者が知っておくべきなのは、次の3点です。

- お金をもらえるわけではない

- 年末調整・確定申告まで尾をひく可能性がある

- 減税しきれないとき

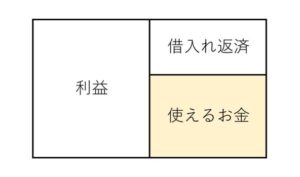

お金をもらえるわけではない

定額減税は、令和6年(2024年)6月以降にはらう税金がすくなくなることであり、お金をもらえるわけではありません。

具体的に減税は次のようにおこなわれます。

<所得税>

- 会社経営者……役員報酬から天引きされる所得税がすくなくなる(注)

- 個人事業主……予定納税または確定申告の納税がすくなくなる

<住民税>

- 会社経営者……役員報酬から天引きされる住民税がすくなくなる(注)

- 個人事業主……令和6年度の住民税がすくなくなる

(注)役員報酬だけではなく、給与・ボーナス・専従者給与をふくむ

減税されると言っても、お金をもらえないと実感できないかもしれません。

とくに予定納税と住民税は自分で計算するわけではないので、減税されているかチェックするようにしましょう。

年末調整・確定申告まで尾をひく可能性がある

定額減税は令和6年6月からはじまりますが、次のように6月の役員報酬からひききれない場合もあります。

(サンプルの数字です)

- 6月の源泉所得税……10,000円

- 定額減税……30,000円

このようなときは、ひききれない分を還付するのではなく、来月の源泉所得税からひくことになります。

そして、もし来月でもひききれないなら、さらにその次へ……

と、役員報酬の金額によっては、年末調整までつづく可能性があるのです。

そのため、次のことを管理しておかなければなりません。

- 定額減税の金額

- 毎月の役員報酬でおこなった定額減税の金額・残り

| 本来の源泉所得税 | 定額減税(30,000円) | 定額減税後の源泉所得税 | 定額減税の残り | |

| 6月 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 20,000円 |

| 7月 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 |

| 8月 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 |

| 9月 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | 0円 |

どんな表をつくり、どう管理するか。

これは、それぞれの会社で自由に決めてもよいものです。

(国税庁の「定額減税特設サイト」に「各人別控除事績簿」というひな形もあります)

ですが、令和6年分の「源泉徴収票」には「いくら定額減税したか」を記載する必要があります。

なので、いつもの給与計算に一手間プラスしたものが12月までつづく……

さらに、年末調整のときに役員や社員に書いてもらう扶養申告書も定額減税の情報がプラスされます。

令和6年の年末調整も、いつもとはすこし変わるのです。

なお、個人事業主は予定納税がなければ、すべて確定申告のときにおこなうのでずっとシンプルです。

また、住民税はお住まいの市区町村が計算するため、届く納付書・通知書をチェックするだけでよく、源泉所得税のように管理する必要はありません。

減税しきれないとき

役員報酬の金額によっては、12月まで定額減税をしても、まだ減税しきれない金額が残ることもあります。

このようなときは、お住まいの市区町村から「調整給付」とよばれる給付金を受けとれる予定です。

もちろん個人事業主も調整給付を受けとることができます。

ただ、現時点では十分な情報がでておりません。

対応はそれぞれの市区町村ごとに異なりますので、ホームページなどでチェックしておきましょう。

まとめ

令和6年6月からはじまる定額減税の基本的な仕組み・経営者が知っておくべきことについて解説しました。

減税はありがたいことですが、6月からの給与計算が一手間ふえます。

- それぞれの定額減税額

- 定額減税を管理するための表など

これを5月中旬までには準備しておきましょう。

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。