キャッシュフローの意味と経営における活用方法

キャッシュフローとは、お金の流れをあらわす言葉です。

経営において利益も大事ですが、お金も大事。

キャッシュフローにかかわる経理についても知っておきましょう。

キャッシュフローの意味

キャッシュフローとは、お金の流れのこと。

お金がどう入ってきて、どう出ていき、結果どれくらい残ったか。

この動きをあらわす言葉です。

キャッシュだけだと「残高」を連想しがちです。

「動き」や「増減」に焦点をあてたいときに、この言葉がつかわれる…と思いましょう。

いくら持っているかではなく、どう使ったかも大事…と。

このキャッシュフローという言葉は、中小企業ではあまり聞かないものです。

耳にするのは、上場企業にかかわりがある場面が多い。

というのも、上場企業では、貸借対照表や損益計算書とあわせて「キャッシュフロー計算書」もつくることが義務づけられているからです。

その理由のひとつには、利益の計算方法があります。

利益の計算は、お金の出入りではなく、モノやサービスの移動にもとづいて行われるもの。

たとえば、お金を受けとるのが後日であっても、モノを引き渡したりサービスの提供が終わると、売上が利益の計算に組みこまれる。

だから、利益とお金の動きにはズレが生じます。

そのズレを分かるようにするために求められるのが、キャッシュフロー計算書なのです。

言い換えると、貸借対照表と損益計算書だけでは、お金の実情は分かりにくい。

ただ、事業の命づなはお金です。

どんなに赤字であっても、お金さえあれば事業は続けられる。

いっぽう黒字であっても、お金が足りなくなれば終わってしまいます。

だから、利益も指標にはなるものの、お金のことは絶対にはずせない要素になるのです。

ただ、キャッシュフロー計算書をつくるか…というと、それは別問題です。

キャッシュフロー計算書をつくるかどうか

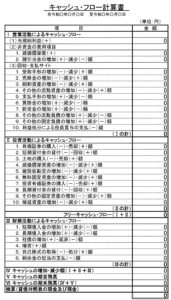

キャッシュフロー計算書は、お金のことを「営業・投資・財務」の3つの区分にわけて表示するものです。

事業とは、お金をあつめ、それを投資して、利益をあげるもの。

だから、次のように分けているのです。

- お金をあつめる……財務

- 投資する……投資

- 利益をあげる……営業

ただし、「営業」については、つぎの2つの方式があります。

- 直接法……お金の動き自体を集計する

- 間接法……利益とお金のズレをあらわす

このうち一般的なのは、ひかくてき手間が軽くなる間接法です。

それが、たとえば次のもの。

(中小企業庁 中小企業の会計ツール集より)

この間接法でつくられたキャッシュフロー計算書の難点は、「将来どうなるか」が分からないこと。

あるいは、将来に向けた応用が効きにくいこと。

というのも、利益とお金のズレはただでさえ複雑なのに、その将来の変化を予測するのは、困難をきわめるからです。

経営における興味は、むしろ将来のことなのに。

たとえば、「来月末には、いくらお金が残りそうか」など。

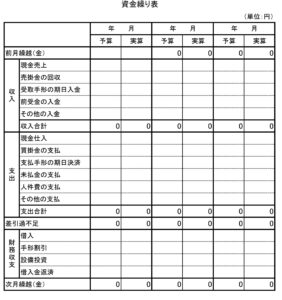

そこで思いつくのは、お金の動き自体を集計する直接法をとること。

ただ、その集計する過程で、ついでに作ることができるものがあります。

それが、「資金繰り表」。

たとえば、次のようなものです。

(中小企業庁 中小企業の会計ツール集より)

この資金繰り表は、融資の申し込みなどで「将来のお金の動きはどうなりそうか」を示すためにつかわれるのが一般的です。

でも、そんな余所行きの趣きではなく、ふだんの経営の場面でも便利につかえるもの。

たとえば、過去のお金の動きを集計した資金繰り表をつくってみる。

すると、どんなタイミングで、どれくらいのお金が出ていき、入ってくるか…がつかめます。

それをベースにすれば、来月の給料日や月末に「いくらお金が残りそうか」もつかめます。

この点から、キャッシュフロー計算書よりも資金繰り表のほうをおススメします。

ただ、この資金繰り表をつくるのは、けっこう大変です。

たぶん、自動でつくることのできるソフトはまだないと思うのですが。

現金や預金だけを会計ソフトから抽出して、資金繰り表にあわせた集計をしなければなりません。

手作業で。

それでも使っているうちに、お金のつかいかたに根拠が持てるようになるはずですよ。

「○○すると、どうなるか」が分かりやすくなるので。

資金繰り表を活用することを、検討してみてくださいね。

まとめ

キャッシュフローとは、お金の動きや増減をあらわす言葉です。

それをあらわすキャッシュフロー計算書も存在します。

ただ、お金に強くなりたいなら、活用すべきは資金繰り表のほう。

難点は、資金繰り表をつくるのは手間と時間がかかること。

でも、経理とはそうしたものです。

地味で、手間と時間がかかるのに、直接はお金を生まない。

それを積み重ねていったあとで、数字やお金に強くなるためのきっかけがあるんだな…と。

そんな風に思いましょう。

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。