貸借対照表の残高を合わせる方法

残高を合わせるのは、手間がかかるうえ、意外に難しいものです。

その方法を確認しておきましょう。

目次

残高が合わないと困ること

残高とは、その時点で持っている金額のことをいいます。

現金や預金ならすぐ分かりますが、それ以外の科目ではピンとこない表現かもしれませんね。

たとえば売掛金なら、その時点までに終えた仕事について、その時点よりも後に「誰から・いくら・どんな仕事の代金として入金されるか」の内容を残高といいます。

それぞれの科目の性質におうじて、考えてみましょう。

この残高が合っていないと困るのは、つぎの2つのことです。

- 収入や経費、つまり利益も合っていないかもしれない

- 間違いを直さないと、ずっと引きずる

貸借対照表は、複式簿記によってつくられます。

その複式簿記の特性に、「1つの科目が動くと、ほかで必ず1つ以上の科目が動く」というものがあります。

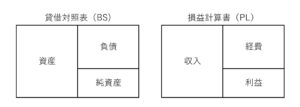

複式簿記では、資産・負債・純資産、そして収入・経費と5つの要素があります。

これら5つは、つぎのように貸借対照表と損益計算書にふりわけられます。

もし、ある1つの科目が動くなら、5つの要素のいずれかも動きます。

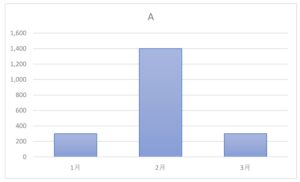

たとえば、預金の履歴のなかで1つ訂正をすると、つぎのように。

- 資産が動く……売掛金の処理がちがったかも

- 負債が動く……借入金の返済の処理がちがったかも

- 純資産が動く(レアです)……増資や減資、配当金の処理がちがったかも

- 収入が動く……売上の処理がちがったかも

- 経費が動く……経費の処理がちがったかも

このように、残高が合っていないときは、ほかの箇所がかならずズレています。

すると、利益、ひいては税金まで違っている可能性がでてきます。

それから貸借対照表は、事業を始めてから止めるまで、リセットされないことも知っておきましょう。

(いっぽうの損益計算書は年度ごとにリセットされ、毎年度ゼロからのスタートです)

もし間違いがあるなら、直さないかぎり、ずっと引きずってしまうのです。

間違いかたによっては、過去の税金もちがっているかもしれません。

なので、直すときは、過去の申告をひっくり返して訂正することになる可能性もあるのです。

なるべくなら間違わないほうがいい。。

その残高を合わせる方法を確認しておきましょう。

残高を合わせる方法

残高を合わせるときは、つぎの順にチェックしていきます。

- 期首の残高が合っているか

- その時点の残高を確認する

- 過去の履歴を合っているところまでさかのぼる

- 訂正や変更をする(よくある間違い)

- もう一度、その時点の残高を確認する

期首の残高が合っているか

スタートが合っていないなら、残高が合わないのも当然です。

なので、まずは期首の残高を確認しましょう。

もし、事業をはじめて1年目なら、期首の残高設定をおこないます。

残高設定という言葉は、会計ソフトにより表現はちがうかもしれません。

ただ、そのデータやアカウントを作る際に、設定画面に誘導されることも多いです。

事業をはじめて2年目以降のときは、間違いがあったら過去を確認しましょう。

過去の間違いで税金もちがっているなら、その申告をなおさなければなりません。

それ次第で、直す方法も変わってきます。

とりあえずは、仮払金や仮受金などをつかい、後から分かりやすい日付けで、期首の残高を合わせておきましょう。

その時点の残高を確認する

預金なら通帳から、借入金なら返済予定表から、その時点の残高を確認しておきましょう。

これら以外の科目は、会計データの入力後に残高が判明することも多いので、それほど気にしなくても大丈夫です。

過去の履歴を合っているところまでさかのぼる

会計データのうち、「どこから間違っているか」を探しましょう。

そのときは、期首からすべてチェックしてもよいのですが、現在から過去へさかのぼる方がラクなこともあります。

会計ソフトは、月ごとに表示できる機能がついていることも多いです。

まずは月単位で、それから日付けごと…という風に絞っていきましょう。

そして、間違い探しは、科目ごとにおこなうとよいです。

多くの会計ソフトでは、試算表を表示すると、それぞれの科目をクリックできるようになっています。

そのクリックをすると、その科目だけの履歴が表示されるのです。

(この履歴を、元帳または総勘定元帳といいます)

なお、何をもって合っているか…です。

預金や借入金は、通帳や返済表をみれば、すぐに分かります。

いっぽう、それ以外の科目は、「増えて、減る」というサイクルに着目しましょう。

たとえば売掛金には、つぎのサイクルがあります。

- 増える……売掛金/売上

- 減る………預 金/売掛金

売掛金の残高が合っていないときは、つぎのような間違いがあるはずです。

- 増えるときと減るときの金額がちがう

- 増えただけになっていて、減っていない

- 増えていないのに、減っている

「増えて、減る」のペアをつぶしていけば、残るのは「来年度に減るものだけ」になるはずです。

それが、正しい残高です。

…という風に、会計データを確認しましょう。

訂正や変更をする(よくある間違い)

間違いが見つかったら、直します。

その間違いのうち、よくあるものを書いておきます。

- 科目がちがう

たとえば、売掛金とすべきところを、売上としてしまう…

この間違いは、売掛金を調べているときに見つかります。

増えるはずの売掛金が、増えていない…という風に。

このときは、すぐに売掛金を増やすための入力はしないほうがよいです。

その前に、会計データがすべてのっている仕訳帳を「金額や相手先で検索」してみましょう。

間違っていそうなデータが見つかることも多いので。

- 金額がちがう

金額がちがっていることは、「増えて、減る」サイクルから分かることもあります。

「10,000」とすべきところを、「1,000」としてしまうなど。

このケタ違いは、差額を「0.9」で割ると、目途がつくこともあります。

いっぽう、「115」とすべきものを「155」としてしまうこともあります。

このあたりが、よくありそうな間違いでしょうか。

「アレ?」と思ったら、資料を確認しておきましょう。

- 二重になっている

たとえば、2つの口座を連携するとき。

この2つの口座での振り替えは、どちらか片方を削除しないと、2重になってしまいます。

こんなときは「補助科目」をつくるとよいです。

預金なら、「普通預金」の補助科目として「A銀行」「B銀行」をつくってみる。

この補助科目がなかったら、すべての預金をまとめてチェックしなければなりません。

でも、補助科目があると、口座ごとにチェックすることができるのです。

補助科目が多すぎるとかえって複雑になりますが、ときには欠かせないレベルのものです。

- モレがある

たとえば、月払いのものは、1年で12個あるはずです。

…という視点からもチェックしてみましょう。

貸借対照表に載せていない口座、個人名義などで払っているものは、ときどき忘れ物があったりしますので。

もう一度、その時点の残高を確認する

すべての訂正が終わったら、もう一度、残高を確認しましょう。

訂正を重ねていくと、さらなる間違いを見つけることもあるので。

正直、ここまでの過程は、けっこう大変です。

でも、間違いをそのままにして、将来いつか直すのは、もっと大変です。

なので、小まめにやっておくと、きっと楽ですよ。

まとめ

貸借対照表の残高を合わせる方法についてみてきました。

会計ソフトは、入力して終わりではありません。

残高を合わせておかなければ、正しくないものになってしまうのです。

けっこう手間もかかりますが、残高チェックまでふくめて会計ソフト入力だと思いましょう。

正しくない数字をみて「ギョッ」として、あとで間違いに気づいて「ほっ」とするなんてことにならないように。

あるいは、その逆も。

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。