未払給与の仕訳で源泉所得税はどう扱うか

未払いの給与を仕訳において源泉所得税を預り金とすると、いくつか整合性が取れないことがでてきます。

その理由と仕訳を確認しておきましょう。

給与は未払いでも経費にできる

社員やパートのかたなどからサービスの提供を受けたとき、それを経費として利益の計算に組みこむのはいつか。

それは、お金を払ったときではなく、基本的にはサービスの提供が完了したときです。

より正確に言うなら、つぎの3つの要件がすべて満たされたときとされています。

- 債務が成立していること

- その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因が発生していること

- 金額を合理的に算定できること

うえの3つの要件をすこしかみ砕いていうなら、次のとおりです。

- 雇用契約などにより「働いてくれたらお金を払う」関係が成立していること

- サービスの提供を受けていること

- 働いた時間や時給・日給などのルールにより金額を計算できること

通常、だれかを雇うときは、雇用契約書や就業規則などにより「どんな風に給与を計算するか」はハッキリしているものです。

そうでなければ、人は来ないでしょうしね。

だから、そのかたが働いているのであれば、たとえ未払いであっても経費にできるのです。

問題は、未払いの状態で経費にするときの仕訳です。

源泉所得税はどう扱うか

もし、お金を払ったときに経費にするなら、つぎのような仕訳が一般的です。

(社会保険料と住民税は割愛します)

| 給与 | ×××円 | 現金または預金 | ×××円 |

| 預り金(源泉所得税) | ×××円 |

これを念頭に、未払いのときの仕訳を、次のようにすることがあります。

| 給与 | ×××円 | 未払費用 | ×××円 |

| 預り金(源泉所得税) | ×××円 |

ここで問題になるのは、「預り金はあってよいのか」ということです。

源泉所得税は、給与をはらった月の、翌月10日までに税務署にはらうもの。

なので、預り金は、給与をはらった月に登場させるべきなのです。

たとえば、貸借対照表にのっている預り金。

これを月末に見るなら、その預り金は来月10日までにはらうべき金額をあらわします。

もし、うえのように仕訳をすると、この金額には来月の次の分まで含まれてしまうかもしれない。

未払いの仕訳をした日と、給与をはらう日がおなじ月なら、問題はないですけれどね。

でも、たとえば月末締め・翌月○○日払いなら、来月10日にはらう金額は貸借対照表をみても分かりません。

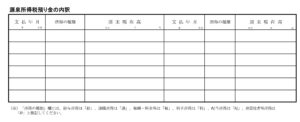

また、法人税の申告書に添付する勘定科目内訳明細書には、つぎのような箇所があります。

ここには、給与をはらった月と源泉所得税を記入します。

うえのような仕訳により未払いのときに預り金を発生させると、ここにははらっていない給与のものも載せることになる。

ほんらいは、必要ないものなのに。

と、いくつかのところで整合が取れないことになるわけです。

なので、未払いの給与の仕訳は、次のようにするのがよいです。

| 給与 | ×××円 | 未払費用 | ×××円 |

| 未払費用(源泉所得税) | ×××円 |

うえの仕訳は1行でもよいですが、給与明細をみながら入力するときは、まとめるよりも、あえて分けたほうがラクなこともあります。

電卓を叩くのって、ときに面倒ですからね。

そして、はらったときには次のように。

| 未払費用 | ×××円 | 現金または預金 | ×××円 |

| 未払費用(源泉所得税) | ×××円 | 預り金(源泉所得税) | ×××円 |

まとめ

未払いの給与を経費にするときの仕訳において、源泉所得税をどう扱うかについて確認してきました。

かりに、未払いのときに源泉所得税を預り金と経理しても、利益は変わりません。

ただ、貸借対照表をみて「来月にでていくお金はいくらかな」と考えたとき、すこしズレが出てくるかもしれないのです。

ちょっとした小ネタとして、知っておきましょう。

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。