現金、預金、事業主勘定の違いと使いかた

現金も預金も、現実ではお金と一括りにするものです。

でも、会計ソフトに入力するときは、ちゃんと区別しなければ正しい貸借対照表を作れません。

青色申告特別控除にも影響するため、その違いと使いかたを確認しておきましょう。

正しく使えなければならないわけ

事業所得や不動産所得があるかたにとって、貸借対照表をつくれるかどうかは税金にも影響します。

貸借対照表がなければ、青色申告特別控除は10万円が限度です。

いっぽう、あるなら、それは55万円または65万円になります。

個人の税金で…

所得税の最低税率は5%です。

そして、住民税の税率は、固定で10%。

あわせて15%なので、もし65万円の控除をとれるなら、少なくとも65万円の15%、つまり「97,500円」も税金が安くなるわけです。

貸借対照表は、とりあえず会計ソフトに入力をすれば、ボタンひとつで作れます。

でも、入力した会計データ(=仕訳)が正しくなければ、貸借対照表も正しいものとはなりません。

とくに多いのが、残高がマイナスになっている間違いです。

残高とは、その時点で持っている金額のこと。

なので、その残高がマイナスになることはあり得ないのです。

(ごく稀、そして専門的なものについて例外はあります)

たとえば現金がマイナスになるということは、誰かから借りているということです。

手持ちの現金はゼロで、借入金がいくらかある…のが正しい状態なのです。

事業をしていれば、現金や預金との付き合いは避けて通れません。

そのため、会計ソフトに入力するときも、これらの科目は使わざるを得ない。

正しい貸借対照表のためにも、お金に関係する科目の違いや使いかたを押さえておきましょう。

ちなみに、税金が還付になるときは、税務署での審査があります。

そのとき、貸借対照表にマイナスの残高になっているものがあれば、その申告書はあきらかに正しくないもの…と捉えられます。

「この申告について、素直に還付するわけにはいかない」と思われてしまうでしょう。

すると、申告をした後で、税務署から「申告内容についてお聞きしたいのですが…」と電話がくるはずです。

…ということを避けるためにも、正しい貸借対照表をつくる必要があります。

現金、預金、事業主勘定の違いと使いかた

現金、預金、事業主勘定の違いと使いかたを確認していきましょう。

現金

現金とは、「事業用」のものを意味します。

財布が、事業用とプライベート用の2つある状態をイメージしてみましょう。

そのとき、事業用の財布にいれるもの、あるいは出てくるものが「現金」です。

プライベート用のものは、現実では現金であっても、会計データでは「事業主勘定」をつかいます。

それが事業用の財布だったとして、簡単な例で仕訳をみておきましょう。

- 売上を現金で受けとった……現金/売上

- 経費を現金で支払った………○○費など/現金

もし、プライベート用の財布なら、仕訳はつぎのように変わります。(現金→事業主勘定)

- 売上を受けとった……事業主貸/売上

- 経費を払った…………○○費など/事業主借

事業主勘定をみるときは、次のように考えるとよいです。

- 事業主貸……事業のお金を、プライベートの自分(事業主)に貸す

- 事業主借……事業のお金を、プライベートの自分(事業主)から借りる

でも、事業主勘定の意味をいつも押さえているのは、難しいかもしれませんね。

わたしも時々、理屈ではどっちがどっちか…考えこんでしまうことがあります。

なので、次のように左右のどちらか…で覚えるほうがラクです。

- 事業主貸(左)……事業主借(右)

結局のところ、事業主勘定の残高は相殺され、元入金に組み込まれます。

たしょう間違ったとしても、翌年は、一緒くたにまとまってしまうのです。

ところで、財布を事業用・プライベート用と2つ持っている方はどれくらいいるのか…?

多分、少数派ではないかと思うのです。

もし、事業・プライベートの区別をしていないのに「現金」をつかうのであれば、それはある意味正しくない…といえます。

プライベートの現金を、事業につかっているかもしれません。

あるいは、その逆も。

なので、「現金」という科目をつかわない…という選択肢もあります。

ぜんぶプライベートの現金にしてしまう…という前提です。

受けとった売上は、すぐにプライベートの財布にいれる。

経費は、いつもプライベートのお金から出している。

こんな解釈の仕方です。

へたに貸借対照表に現金を載せたとしましょう。

でも、現実では、そんな残高にはなっていないこともあるでしょう。

なので、「現金」をつかわない…というほうが正しい状態なのかもしれません。

こうすると、会計ソフトの入力をするとき、きっとラクになります。

考える時間が、すこし減りますから。

「現金」をつかわない…という選択肢も検討してみましょう。

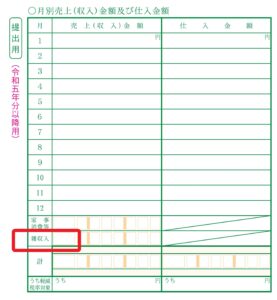

預金

預金は、貸借対照表に載せる口座を意味します。

貸借対照表に載せない口座は、事業主勘定で入力するのです。

もちろん、貸借対照表に載せるのは、事業でつかっているものであることは当然です。

ただ、事業でつかっていたとしても、あまり動きがないようなものは、載せない…という選択肢もあります。

(口座名義が屋号になっているものは、かならず載せましょう)

持っている口座を、すべて載せなくてはいけない…わけではないのです。

貸借対照表に載せる口座は、すべての入出金を入力します。

いっぽう載せないものは、事業のものだけを、「預金」ではなく「事業主勘定」をつかって入力します。

もしかしたら、預金も現金とおなじく、すべて事業主勘定で入力する…ということを考えるかもしれません。

でも、これは止めておきましょう。

よほどの事情がない限り、預金口座は持っているものです。

そして、残高をチェックするのも、現金にくらべれば段違いにラクです。

1月1日と12月31日の数字を見るだけでよいので。

貸借対照表に預金がないのは、かえって不自然だと思いましょう。

入力が終わったら

貸借対照表に載っている科目の残高は、正しくなければなりません。

というのも、来年は、その残高からスタートするからです。

もし残高が間違っているのなら、その間違いを引きずりつづけることになってしまいます。

すると、いつか間違いに気づいたとき、それを直すのが大変なこともあります。

過去○年分の申告をやり直す…など。

なので、入力が終わったら、かならず残高が合っているかの確認をしましょう。

預金は、通帳を見るだけでチェックできます。

その他の科目は、「何が・誰に対して・いくらあるか」が分かるようにしておきましょう。

もし残高が合っていなければ、もしかしたら収入や経費・利益が違うかもしれません。

複式簿記では、間違いが1つあると、かならず他で1つ以上の間違いがあるのです。

これは、複式簿記の特性・素晴らしいところでもあるんですけどね。

会計ソフトの入力が終わったら、かならず残高のチェックをするようにしましょう。

まとめ

現金、預金、事業主勘定の違いや使いかたについて確認してきました。

現実では、どれもお金と一括りにするものです。

でも、会計ソフトの入力をするときは、結構気をつかうもの。

とくに、間違いを数年にわたって引きずり続けないように、注意しましょう。

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。