会計を分かりにくくしているものは何か

お金が入ってきたのに収入にならない…といったことが、会計を分かりにくくしています。

そうしたことを理解するためのカギは、貸借対照表です。

お金の出入りは分かりやすい

もし、次のように出来るなら、会計はきっと分かりやすくなります。

- お金が入ってきたとき……収入とする

- お金が出ていったとき……経費とする

こうすれば、お金の収支と利益は、つねに一致します。

口座の残高だけを見ていれば利益も分かるので、かなりシンプルになるでしょう。

でも、たとえばお金を借りたときは、どうしましょう。

ある年度でお金を借りて、つぎの年度で設備投資をするようなとき。

こんなときでも、入ってきたお金が収入になるなら、そこには税金がかかってしまいます。

税金は、年度ごとに計算するので。

となると、税金を見込んで余分に借りる…?

…というのも、変な話です。

また、利益とは何をいうのか…という話もでてきます。

たんにお金が増えたことを指すのであれば、違和感があります。

利益とは、儲けのことをいうので。

儲けとは、収入から経費をひいたもの…と一般的にいいます。

抽象的ですが、これは次のように言い換えることもできます。

- ある仕事をして手にしたもののうち、その仕事にかかった労力を上回る部分

お金が増えただけなら、その後どうなるか…には疑問符がつくはずです。

すべての支払いなどは、ちゃんと終わっているのか…と。

つまり、お金が増えても、それは確定した利益とはいえないのかもしれないのです。

こうしたことは、自分がある会社の株式を買おうかな…というときに、つよく意識するものです。

やっぱり、儲かっている・儲かりそうな会社の株式を買うはずですから。

そんなときに、たんにお金が増えたことを利益とするなら、騙されないか気にならないでしょうか。

こういう事情があるので、収入も経費も、お金の動きでは把握しません。

お金が動くもとになる「完了した仕事」をベースに把握します。

仕事の目的であるモノを引き渡したり、サービスが完了したときに、収入も経費も把握するのがルールなのです。

こうすれば、利益が分かりやすくなるので。

いっぽう、お金と利益の関係は、分かりにくくなるんですけどね。

会計を分かりにくくしているもの

会計を分かりにくくしているのは、次のものです。

- お金が入ってきたのに、収入にならないもの

- お金が出ていったのに、経費にならないもの

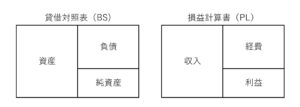

これらがどう扱われるかを考えるには、会計の5つの要素を思い出してみましょう。

それは、資産・負債・純資産・収入・経費の5つです。

(これら以外にはありません)

もし、お金が入ってきたのに収入にならないのなら、資産・負債・純資産のどれかが動くことになります。

買ったものを返品することのように、経費のマイナスもありえますが。

ただ、基本的には、資産・負債・純資産のどれかが動くのです。

簡単な例をあげるなら、たとえば次のように。

- 資産……売掛金が入金された、貸したお金が返ってきた

- 負債……借入れをした、仕事を始める前の着手金を受けとった(前受金)

- 純資産……資本金を受けいれた

おなじように、お金が出ていったのに経費にならないときも、資産・負債・純資産のどれかが動くことになります。

たとえば次のように。

- 資産……車や機械などの固定資産を買った、定期預金に積み立てた

- 負債……借入金を返した、買掛金を払った

- 純資産……配当金を出した

資産・負債・純資産のいずれも、貸借対照表に載るものです。

なので、お金が入ってきたのに収入にならない…などのときは、貸借対照表の動きをみれば、その理由が分かるのです。

ちなみに、会計が分かりにくい…と感じるのは、次のことが起点だったりもします。

- 利益はでているのに、見合ったお金がない

- 今あるお金は、全部つかってもよいのか…?

お金に対する疑問や不安があるときに、そう感じることが多いのです。

なので、順調なときには、ほとんど感じなかったりもします。

(順調とは、事業が大きくなっていくことではなく、お金が順調に増えていくことです)

どちらかと言うと、物事が悪くなってきたときに、でてくる感想なのです。

ただ、そのときには、急に物事を好転させることが難しかったりもします。

そんなときに、貸借対照表で原因をさぐっても、効果的な手を打てないこともあるのです。

なので、貸借対照表は定期的に触れておくことをおススメします。

少しずつ、分かっていけばよいので。

売上や利益は、どんな経営者も気になります。

でも、貸借対照表も大事なことを、意識しておきましょう。

まとめ

会計が分かりにくいのは、お金が入ってきたのに収入にならないことがあるからです。

お金が出ていったのに、経費にならないことも含めて。

そもそも貸借対照表や損益計算書は、人に見せるために作られるものです。

それは、会社という仕組みの歴史を振り返ってみても分かること。

「これだけの利益が出たから配当金を出すよ。だから次の出資もお願いね。」

つまり、事業をしたいけどお金が足りない…

だから、人からお金を集めたい。

そんなときに、配当金のもとになる利益が分かりやすくなるように作られるものなのです。

お金の分かりやすさを犠牲にして。

でも、経営者にとって頼りになるものはお金…というのも現実です。

(お金「だけ」ではないとは思いますが)

お金が足りなくなれば、事業もそこでストップしてしまいます。

そんなお金を理解するためのカギは、貸借対照表にあることを知っておきましょう。

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。