お金を軸にみた減価償却の意味。減価償却に似たもの

「出ていったお金が経費にならない」と聞いたら、どう感じますか。

もちろん正しい説明ではないですが、ある意味、これが減価償却なのです。

お金を軸にみた減価償却の意味

減価償却のことが「分かりにくい」というかたは、意外に多かったりします。

その減価償却は、一般に「固定資産の購入費用を、使用可能期間にわたって分割して費用計上する」などと説明されます。

もし、「払ったお金が経費にならない」と聞いたらどう思われるでしょうか。

あるいは、「お金は出ていっていないのに、経費がある」と。

もちろん、これは正しい説明ではないですよ。

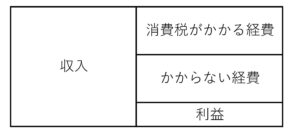

正しくは、2段階にわけて考えていく必要があります。

固定資産を購入した年度

まずは、固定資産(建物や車のように長く使うもののこと)を購入した年度です。

この年度では、まとまったお金がでていきます。

でも、この年度で経費になるのは、そのうち一部です。

なぜなら、経費というのは、会社などの事業体が「モノやサービスをつかってどんな活動をしたか」をあらわすものだからです。

固定資産というのは、長いあいだ使うもの。

もし、出ていったお金をすべて経費にするなら、それが意味するのは「その固定資産をその年度で使いきった」こと。

「翌年度以降は、もう使えない」と。

おそらく、それは違いますよね。

出ていったお金は、その固定資産をつかう期間全体にたいするもの。

経費にできるのは、「今期につかった分だけ」なのです。

経費(減価償却費)は、「その固定資産をつかって○○をした」ということをあらわすのですから。

固定資産を購入した年度では、次のように思っておきましょう。

- 出ていったお金がすべて経費になるわけではない

そして、もし購入したのに使い始めていないのなら、いっさい経費にならない…とも。

翌年度以降

翌年度以降は、お金は出ていきませんが、それを使って活動はしています。

だから、減価償却費が経費として利益の計算にふくまれてくることになります。

翌年度以降は、次のように思っておきましょう。

- 過去に出ていったお金のいちぶが今期の経費になる

なお、その固定資産がいつまで使えるか。

これを耐用年数といいますが、固定資産の種類や使いかたにより変わり、減価償却費の計算におおきく影響してきます。

ほんらいは、会社など事業体ごとに決めるものですが、それを利益調整に使われる可能性もなくはない。

そこで、税法で決められた法定耐用年数により、税金の計算をします。

数が少なければネットで調べてもよいですが、数が多いかたは本を1冊もっておくと便利ですよ。

暗記できるものでもないですし、税理士にとっても調べないと分からないものは、ときにありますから。

さて、出ていったお金がすべて経費になるわけではない…というのは、減価償却以外にもあります。

それも確認しておきましょう。

減価償却に似たもの

減価償却に似た仕組みのものには、たとえば次のものがあります。

- 繰延資産

- 修繕費

- 土地や骨とう品

繰延資産

通常、お金が出ていけば、かわりにモノやサービスを手に入れます。

そして、それをつかって売上や利益を得るための活動をする。

売上や利益を得た時点で、そのモノやサービスは使いきってしまうわけです。

でも、なかには売上や利益につながる効果が1年以上つづくものもあります。

それを、繰延資産といいます。

代表的なものでは、会社を設立するときの創立費や、開業費。

それからフランチャイズ加盟金や、事務所や店舗を借りるときの権利金や更新料、契約金なども該当する可能性があります。

これらの扱いかたは、出ていったお金が戻ってくる・こない、あるいは内容によっても変わります。

ただ、繰延資産にあたるものは、減価償却とおなじように経費にしていきます。

出ていったお金がすべて経費になるわけではない…というものが、固定資産以外にもあることは知っておきましょう。

修繕費

修繕という名目で、たくさんのお金が出ていくこともあります。

ただ、修繕が意味するところは、原状回復や維持管理なのです。

名目は修繕であっても、「せっかくの機会だから、より良くしておこうか」ということもありますよね。

すると、それが原状回復や維持管理の範疇を超えることもあります。

そこで、出ていったお金がすべて経費になるわけではない…ということも起こり得ます。

原状回復や維持管理とはいえず、新しい建物などを買った。

実質的に、こんな風に捉えられる部分がでてくることもあるので。

すると、修繕費として経費になるもの。新しい固定資産として減価償却していくもの。

この2つのどちらになるのか…という問題がでてくるのです。

ただ、この判断はすごく難しいものです。

裁判でもめた例も数多くありますし、修繕する前の状態によっても変わります。

ここから先は専門的な言葉もでてきますが、「修繕費 資本的支出」などと検索して調べてみましょう。

修繕にはたくさんのお金が出ていくこともあるので、慎重に。

土地や骨とう品

土地や骨とう品には、使ってもなくならない、使っても価値は減らないという特性があります。

耐用年数でかんがえれば、土地は永遠。

骨とう品は、保存状態にもよるでしょうし、絵画・彫刻・書画などの形態によっても変わります。

ただ、とても長くなることは間違いない…はず。

つまり、判断がむずかしくて、誰にもよく分からない。

なので、土地も骨とう品も減価償却はしないことになっています。

ということは、購入したときは、出ていったお金がいっさい経費にならない…と。

ただし、それらを売ったときには、経費になります(実質的に)。

土地や骨とう品を買うなら、ちゃんとお金に余裕があるときにしておきましょう。

まとめ

出ていったお金がどう経費になるのかという視点から、減価償却、そして減価償却に似たものの確認をしてきました。

感覚的に、お金がでてけば経費になる…というのが普通ではないでしょうか。

でも、会計においては、減価償却以外にも、お金が出ていった時と経費になるタイミングにズレがあるものがあります。

ゆえに、お金の増減と利益は、一致しないのです。

(両者は、最終的には一致しますが)

そして、それが会計をよく分からないものにしています。

ただ、事業をするなら、お金と利益、両方と付き合っていかなければなりません。

お金がなければ事業はできないですし、利益によって経営者は評価されるので。

なので、お金と利益は別物で、両方とも管理しなければならないと考えましょう。

どちらか一つしか見ていないことが、落とし穴や盲点を引き寄せますから。

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。