決算書は日本語で書かれていると思っていないか

決算書は、日本語ではなく、外国語で書かれていると思ってみましょう。

すると、向き合い方、読み方も変わっていくのではないか…と。

決算書は読めないのが当たり前

決算書は、複式簿記によってつくられるもの。

もし、その複式簿記を知らないのなら、決算書が読めないのは当たり前といえます。

ただ、そこに登場するのは、日本語と数字が半々くらい。

ということが、誤解を招いているかもしれません。

日本語については、売上や○○費、売掛金や借入金…といった言葉がならんでいます。

その意味は、専門的な定義はさておき、なんとなくイメージできそうなものではないでしょうか。

いっぽう数字については、ふだんの生活でもつかっているもの。

決算書にのっているのは、ほぼすべてが「金額」ですからね。

分からないものではないはずです。

なので、決算書は、いっけん読めるもののように感じることもあります。

でも、その言葉や数字が意味するところ。

たとえば売上なら、お金を受けとったことではなく、モノやサービスの提供が終わったことを意味します。

これを知っていれば、利益やお金にたいする見方も変わるはず。

つまり、言葉や数字の意味を知らないことが、「読めない」につながるわけです。

決算書にのっているものは、馴染みがあるもののようにもみえます。

でも、それまでまったく知らなかったものだと思ってみたらどうでしょうか。

外国語のように。

決算書というのは、外国語で書かれた専門書だと。

もし、その読み書きを習っていないのであれば、決算書は読めないのが当たり前です。

むしろ、習っていないのに読めるのは、異常だといえるかもしれません。

こうしたことを知っていれば、読めるようになるためのスタンスも変わるのでは…と。

日本語の本はどう読めるようになったか

気をつけたいのは、複式簿記は決算書を「つくるための技術」だということです。

それを知れば、たしかに決算書が読めることにはつながります。

でも、複式簿記は、いわば「書くため」の技術です。

ある本を読もうとおもったとき、本の書き方を習おうとおもうでしょうか。

きっと、そうではないですよね。

では、外国語のまえに、日本語の本が読めるようになった過程を思いだしてみましょう。

最初は、おそらく絵本から始めたのではないか…と。

であれば、決算書も、絵本のように置きかえてみるのが近道かもしれません。

その絵本にあるのは、まずは絵や図です。

しかも、わりと大雑把で、子どもが敬遠しそうな小難しいことは書いていないもの。

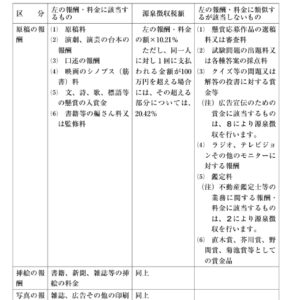

決算書も、次のように、ざっくりとした図にしてみるのが分かりやすいですよ。

ただし、うえの図では両者の高さがおなじになっています。

これを、実際の比率におうじて変えると、より掴みやすくなるはずです。

大きい・小さい…もカギですから。

それから、気になるところを深掘りしていきましょう。

絵や図に慣れてきたら、つぎは物語…というように。

決算書は、自分がやってきた過去の行動をあらわすもの。

つまり、自分の物語ですしね。

おそらく、お金や売上・利益を軸に、上手くいったとか、そうでなかったとか…

いくつか気になることが出てくるとおもいます。

小説などの物語を読んでいて、好きな場面やあまり共感できないところが出てくるように。

きっと、好きな場面は、もう一度、読みたくなるものではないでしょうか。

結末を知りつつも。

いっぽう、共感できない、あまり好きではないところは、ページを飛ばすかもしれませんね。

ただ、ことは現実で、自分のことです。

できれば、上手くやりたいとおもうはず。

それなら、上手くいったことも、いかなかったことも、原因を知らなくてはなりません。

これが、気になるところを深掘りする…の意味です。

そのとき意識してほしいのは、決算書にはすべてが表れるわけではないこと。

たとえば、なにかが上手くいったとき。

そこには、苦労やだれかの助けなどの伏線があったかもしれません。

その苦労は、たとえば残業代でふくらんだ給与や広告宣伝費、交際費にあらわれることもあります。

いっぽうの助け、だれかの一言や紹介で仕事が取れたり、たまたまその場にいたから…といったものは、決算書をみても分からなかったりします。

なので、決算書を読むときは、数字と、じぶんの過去の行動をてらしあわせる必要があるのです。

そうでないと、分からない原因もありますから。

ということを繰り返していくと、決算書が読めるようになります。

そのためには、過去を思いだせるくらいの頻度で、繰り返す回数もおおいほうがよいことを知っておきましょう。

複式簿記は意外に難しくない

複式簿記は、とっつきにくい感じもしますが、それほどでもない…という面もあります。

なにしろ、使われているのは四則計算だけですから。

たし算、ひき算、かけ算、わり算の。

慣れないと特殊にかんじるのは、複式簿記の「複式」の意味。

これは、「ひとつの数字が動くと、かならず他でひとつ以上の数字が動く」こと。

売上がふえれば、お金がふえる…といった風に。

こうしてみれば道理ともみえますが、意外に慣れないのがこの「複式」です。

なので、気になることがあったときは、「他ではどう変わっているのか」という視点をもってみる。

これが、複式簿記とつきあっていくためのコツです。

事業を続けるかぎり、数字や決算書とはつきあってかなければなりません。

それらが表すのは、つまりお金ですから。

お金を大事にするなら、数字も大事にするのが道理ではないでしょうか。

とはいえ、難解な数学のようなものでもないことは知っておきましょう。

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。