会社の数字を見やすくするヒント

お金は、どうしても「額」で考えるものです。

ただ、それを「率」にすると見やすくなることもあります。

数字はややこしい

決算書や試算表などにのっている数字は、ややこしい…と感じるのが普通です。

パッと見て、スッと頭のなかに入らない感じがしますから。

数が多ければ、どれがどれ…?という感覚になりますよね。

なにか焦点が定まらないような。

また、ふだん生活の場面でイメージするのは「億、万、千」といった漢字や紙幣による単位のはず。

でも決算書などでは「千円、百万円…」で、つまり「1,000」とか「1,000,000」と表示される。

ここで、ちょっとしたハードルがあるわけです。

くわえて、数字自体も見にくいものです。

「1,000,000」となっていればスッキリしていますよね。

でも、ほとんどは「1,357,450」などと数字自体が複雑におもえるものです。

むしろ、スッキリしている数字があれば、違和感さえ覚えるほど。

こうした数字をひとつひとつ下から読みあげていく…なんてしていれば、ウンザリするのも分かります。

ここまでのことは、数字を丸める。

つまり「1,357,450」なら、「140万くらい」あるいは「だいたい100万円」としてしまう。

あるいは、全部ではなく、「売上:合計」とか「販管費:計」・粗利・営業利益など、ある程度まとまっている数字からみていく。

とすれば、頭に入ってきやすくなります。

ただ、数字をみる目的ってなんでしょうか。

もし、その数字、たとえば利益が満足できるものなら、とくに何もせず、放置してよいのかもしれません。

でも、そうでないなら「どうすれば、もっと良くなるんだろうか」と思うはずです。

そんなときは、やっぱり個々の数字にも目を向ける必要がでてきます。(最終的には)

ただ、その数字はみにくく、ややこしく感じるもの。

どうすれば、数字を把握しやすくなるのでしょうか。

率(%)でもみてみる

たとえば、2つの会社があったとして、それぞれ利益は次のとおりだったとしましょう。

- A社……200万円

- B社……1,000万円

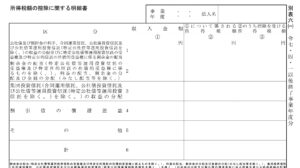

そして、売上と利益率をくわえてみると次のとおりだった…と。

- A社……売上 1,000万円 利益 200万円 利益率 20%

- B社……売上 1億円 利益 1,000万円 利益率 10%

良し悪しはともかく、利益率により、把握しやすくなることもあるのではないでしょうか。

「金額」だけではなく、「率」も役に立つことがある…と。

この率は、全体像を把握するとき、時間を短縮するのに役に立ちます。

たとえば売上にたいして、売上原価のような特定の経費がどれくらいかかっているか。

これを1年度だけでみるなら、そう問題はないはずです。

でも、過去からの推移はどうか、あるいは将来どう変えるべきか…となると、とたんに複雑です。

売上も、その経費も、変わってくるので。

すると、変わる前後の売上や経費・利益をそれぞれ電卓を叩いて…となりがちです。

ここで、けっこうな時間をつかうはずなのです。

ただ、「どうすれば、もっと良くなるのか」を考えるときは、このような状況になってしまうもの。

そこで、売上や経費それぞれの金額をかんがえる前に、その関係を率でみておく。

すると、目安が立ちやすくなります。

たとえば、赤字の原因をかんがえるとき。

商品ごと・現場ごと・相手先ごとの利益を計算して…ということもあります。

そのときに、売上・経費・利益…と電卓をたたくまえに、関係を「%」にしてみる。

すると、電卓をたたくまえに目安がたちます。

「ここは問題ないからスルーして」と時間の節約もできるかもしれません。

ただし、事業の目的は、やっぱりお金も大部分をしめています。

どんなに率がよくても、金額にはかわなわない…ということもあるのです。

「どれくらいお金をもっているか」とは、つまり金額のことですからね。

だから、率は判断の目安につかうもの…ということも知っておきましょう。

率のおかげで、はやく気づけることもある…くらいに。

ただ、金額だけを追いかけるのではなく、率も活用してみましょう。

まとめ

数字は見にくく、それだけでもややこしく感じるものです。

それをすこし緩和してくれるのが、「率」です。

お金のことを考えるときは、どうしても「金額」になってしまうもの。

それは当然のことなんですが、それがかえって物事を複雑にしてしまう面もあるのです。

「率」も意識すれば、数字を活用しやすくなるはずですよ。

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。