会社の赤字のなかでも避けたい3つのパターン

赤字になれば、法人税等もすくなくなります。

でも、その赤字のなかにも気を付けるべきものがあるのです。

赤字のメリット・デメリット

会社を経営しているなら、基本的に、赤字は避けるべきものです。

もちろん、避けようとしても避けられない…という難しさはありますけれどね。

ただ、赤字になれば、つぎのようなデメリットがあるのです。

- 会社のお金がへる

- 融資が受けづらくなる

- 入札や取引先の審査が通りにくくなる

いっぽう、赤字にはつぎのようなメリットもあります。

- 法人税等がすくなくなる

- 赤字の繰り越し控除により、将来の法人税等をへらすことができる

- 個人の財布によりお金をうつしやすくなる

もし上場している会社のように、他人が株主などにいるなら、赤字は出してはいけないレベルのもの。

場合によっては、社長や役員から降ろされてしまいますから。

でも、一人社長や家族経営の会社など、いわゆる同族会社の場合、そういうことにはなりません。

経営者と株主がおなじひとですから、誰も異を唱えることにはならないので。

- 会社は、かならずしも大きくしなくてもよい

- 会社は仕事を受けつける窓口として存在し、お金はすべて個人の財布にながしたい

- 融資などの審査を受けるつもりはない

このような条件があるときは、赤字にしても、そう問題はなかったりもするのです。

いざとなれば、社長や役員個人がお金をだせばよいわけですから。

こんなときは、赤字のメリットである「法人税等がすくなくなること」に魅力をかんじるもの。

でも、そんな赤字のなかでも避けたほうがよいパターンがあることを知っておきましょう。

赤字のなかでも避けたい3つのパターン

同族会社における赤字のなかでも、つぎのようなパターンは避けるようにしましょう。

- 多すぎる役員報酬が原因の赤字

- 粗利や営業利益が赤字

- 赤字の繰り越し控除をしきれない

多すぎる役員報酬が原因の赤字

会社が赤字になれば、住民税の均等割をのぞき、法人税等はゼロになります。

その住民税の均等割とは、赤字でもかかる税金で、最低でも年7万円はかかるもの。

このとき、赤字の原因が多すぎる役員報酬なら、もったいないことになっているかもしれません。

個人の税金や社会保険が、高すぎる…と。

法人税等とは会社の税金で、法人税・住民税・事業税をあわせたもの。

これら3つで、だいたい利益の20~30%くらいです。

いっぽう個人の税金は、所得税と住民税。

計算のこまかいところは省きますが、税率だけをみれば、住民税は10%で固定。

所得税は、5%~45%です。

2つの税率をあわせれば、15%~55%ですね。

もし、その個人の税率が、会社の税率をこえるなら…

会社・個人をトータルでみたときの税金をおさえるため、役員報酬はへらしておいても良かったのかもしれません。

とはいえ、役員報酬の設定はむずかしいもの。

変更できるのは、基本的に年度がはじまってから3か月以内ですからね。

くわえて、仕事に見合った金額でないと、不相当に高額な部分は損金にはならない…という縛りもありますから。

もし、そんな赤字を失敗ととらえるなら、役員報酬を決めるときには先の見通しを考えるようにしましょう。

もちろん、先をかんがえたからといって、その通りになるとは限らないんですけれどね。

ただ、無抵抗のままでいるのと抵抗しようとするのでは、あとあと数字を見る目に差がでてきます。

おそらく、会社・個人をあわせたお金で事業がまわるなら、赤字の痛みを感じにくいはずです。

個人の税金は、まいつきの役員報酬から12分割されて天引きされるので。

一括でまとめ払いするときにくらべ、意識がうすくなるのです。

だから、そもそも多すぎるかどうか…が曖昧になりがち。

あらためて、会社・個人それぞれの税率を確認するようにしましょう。

粗利や営業利益が赤字

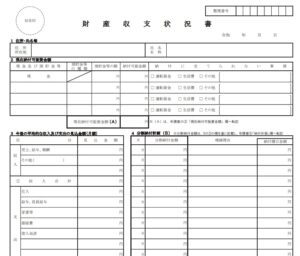

会社の利益には、いくつか種類があります。

損益計算書をみてみると、利益と名のつくものが5つあるはずですよ。

その一番うえにあるものが、粗利(売上総利益)です。

粗利とは、売上から、商品の仕入れのように売上に直接ひもづくものだけをひいた利益。

たとえば、「80」で仕入れた商品が「100」で売れたのなら、粗利は「20」です。

この粗利がすでに赤字になっているケースは稀です。

かりに赤字になっているのなら、それは原価割れ。

どうしても売れないものをお金にかえるため、あえて売るようなケースでなければ、異常事態です。

そして、粗利のつぎにくるのが営業利益。

これは、粗利から販売費および一般管理費(りゃくして販管費)をひいたものです。

その販管費は、いわゆる本業にかかわる経費のこと。

役員報酬をはじめ、ほとんどすべての経費が、この販管費にふくまれるはずです。

この営業利益が赤字のときは、もし役員報酬がゼロだったら…として計算しなおしてみましょう。

そこで黒字になるなら、表面上は赤字でも、実質的には黒字といえるわけです。

いざとなれば、社長や役員個人がお金をだす…という前提なら。

だから、いったんは役員報酬がゼロとして営業利益をみたあと、もし生活費が足りるだけの役員報酬をとったらどうなるか…という確認も必要ですね。

ここまでを振り返ると…

もし、粗利が赤字になっているなら、それは異常事態。

それを売れば売るほど、赤字はふえていくわけですから。

そして営業利益が赤字なら、役員報酬をいじって利益を見直してみましょう。

そこで、生活費をまかなえる役員報酬がとれないようなら、事業の見直しも必要です。

これら2つの赤字は重要ですから、気にしてみてくださいね。

赤字の繰り越し控除をしきれない

赤字の繰り越し控除とは、今期の赤字が、将来の法人税等をへらすしくみのこと。

たとえば、今期が「△100」の赤字だったとしましょう。

そして、翌期が「100」の黒字だったと。

このとき、翌期の法人税等をどう計算するか…?

「100」の黒字から、今期の赤字「△100」をひくので、残りはゼロ。

翌期は、黒字なのに法人税等がゼロ…ということになるわけです。

このしくみを、欠損金の繰越控除とよんでいます。

繰越は、今期の赤字を、将来の黒字からひくことができる状態にすること。

そして控除は、じっさいに将来の黒字からひくこと。

かりに繰り越した赤字が「△200」で、翌期が「50」の黒字なら。

「△200」のうち「50」だけを控除して、のこり「△150」はさらに将来へ繰り越されます。

ただ、繰越控除は永遠にできるわけではなく、10年しか繰り越すことはできません。

もし10年たっても控除しきれなければ、その赤字は切り捨てられます。

もはや将来の法人税等をへらすこともできない…と。

そうなると、どうなるか。

そのときは、繰り越し控除できる場合にくらべ、より多くのお金が必要になります。

法人税等をはらうためだけに。

これを、もったいない…と感じるんですね、わたしは。

だから、赤字の繰り越しがあるなら、その赤字を控除できるように黒字にする。

その際には、黒字化のため役員報酬をさげることもあるかもしれない。

すると、個人の税金もへらすことにつながる。

(厚生年金がへると、将来の年金への影響はありますけれどね)

ときには、あえて黒字にするのがよい場面もあることを知っておきましょう。

まとめ

会社、とくに同族会社の赤字のなかでも、避けたほうがよいパターンを確認してきました。

自分や家族で経営していると、他人の目がはいるときよりも、やっぱり甘くなりがちなこともあったりします。

法人税等がすくないことの代わりに、目が曇ることもあるのです。

それを避けるには、「実質的な利益がいくらか」をかんがえてみるようにしましょう。

もし、役員報酬がゼロなら、あるいは○○円なら…と。

数字を見る目は、黒字にしようとするから磨かれる面もあったりしますよ。

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。